1957年10月4日前苏联发射了第一颗人造地球卫星后,美国在跟踪它的过程中,无意发现了在收到的无线电信号时出现多普勒频率转移效应,就是在卫星飞近地面接收机时,收到的信号频率逐渐升高;而飞过以后,频率就逐渐降低。

这种现象使他们认识到,卫星的运行轨迹可由卫星通过时所测得的多普勒频移曲线来确定。反之,如果知道了卫星的精确轨迹,就能够确定接收机的位置。正是由于这一有趣而科学的发现,竟然揭开了人类利用人造卫星进行导航定位的新纪元。

1958年,美国为解决北极星核潜艇在深海航行和执行军事任务而需要精确定位的问题,开始研制军用导航卫星系统,命名为“子午仪计划”,从1960年4月到80年代初共发射30多颗。第一颗是“子午仪1B”号,用来对导航卫星方案及其关键技术进行试验鉴定,并验证双频多普勒测速定位导航原理。1963年12月发射第一颗实用导航卫星“子午仪5B-2”号;1964年6月发射第一颗定型导航卫星“子午仪5C-1”号,并交付海军使用;1967年7月“子午仪”卫星导航系统组网实用并允许民用。1972年开始执行“子午仪”改进计划(TIP),共发射3颗卫星,主要试验扰动补偿系统,大大提高了轨道预报精度。1981 年5月发射经过改进的实用型“子午仪”号卫星(NOVA);1996年,“子午仪”卫星导航系统退出历史舞台。

子午仪导航系统组网

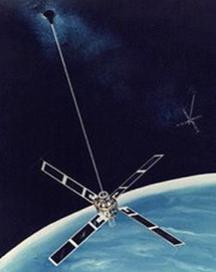

实用型“子午仪”号卫星(NOVA)